قباب المسجد الأقصى

قبة السلسلة

قبة السلسلة هي أول معلم شيد داخل المسجد الأقصى في العهد الأموي، وتقع علـى بعد ثلاثة أمتار من الباب الشرقي لقبة الصخرة المشرفة في قلب المسجد المبارك. وأمر ببنائها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، واختلف في الحكمة من بنائها، ويرجح أنها بنيت كنموذج طورت على أساسه قبة الصخرة، وكان ذلك بين عامي 685-688، أي قبل بناء قبة الصخرة، وقد جددت عدة مرات إحداها على يد الظاهر بيبرس. وكان الخليفة سليمان بن عبد الملك يجلس فيها وينظر في أمور الرعية، كما استخدمت فيما بعد مقرا للعلم والعلماء للتدريس والسماع, واستخدمت أيضا للصلاة والتعبد. وفي عهد الاحتلال الصليبي للقدس، حولت إلى كنيسة عرفت بكنيسة القديس جيمس، أما اسمها الحالي فيقال إنها أخذته من سلسلة حديدية كانت تتدلى في وسطها، لكنه قول لا دليل عليه. والقبة عبارة عن مبنى صغير الحجم جميل الشكل والزينة، جدرانه مفتوحة، له 11 ضلعا ومحراب واحد في جنوبه جهة القبلة، وتستند هذه الأضلاع إلى 11 عمودا رخاميا، وفي وسطها ستة أعمدة أخرى تحمل رقبة مغلقة سـداسية تعلوها القبة.

قبة الأرواح

تقع إلى الشمال الغربي من قبة الصخرة بجوار غرفة حرس المسجد، ويعود بناؤها الى القرن السادس عشر الميلادي، أي في بداية الفترة العثمانية؛ ولكن تاريخها أقدم من ذلك بكثير. تتكوّن القبة الحالية من بناء مُثمّن مفتوح طول ضلعه متر وربع المتر، وهي محمولة على ثمانية أعمدة رخامية، يقوم عليها ثمانية عقود مدببة. تقوم القبة فوق قطعة واحدة من الصخر الطبيعي لجبل بيت المقدس، حيثُ يدعي بعض المستشرقين واليهود أنّ الصّخرة هي موقع قدس الأقداس للهيكل المزعوم وهم اليوم يتخذون من القبة محطة في زياراتهم الاستفزازية للمسجد. القبة عبر التاريخ: يعتقد مؤلف هذا البحث (إيهاب جلاد) أنّ القبة وجدت منذ الفترة الاسلامية المبكرة باسم : (قبة مصلّى جبريل) ودعم نظريته بتحليل روايات الرحاله المسلمين، حيثُ أقدم ذكر للموقع يعود إلى ابن الفقيه 290 هـ / 903م حيث يقول: وفي الشامي قبة النبي ﷺ و مقام جبريل عليه السلام، فهذه إشارة إلى أنّ موضع القبة هو شمال قبة الصخرة بجانب قبة النبي . أما ابن عبد ربه فيرتب القباب والمصليات كالآتي: والقبة التي عرج منها النبي منها الى السماء، والقبة التي صلّى فيها النبي بالنبيين، والقبة التي كانت السلسلة تهبط فيها، زمان بني اسرائيل للقضاء بينهم، ومصلّى جبريل ومصلّى الخضر، وبناءً على ترتيب ابن عبد ربه فإنّ مصلى جبريل قريب من مصلّى الخضر كما يذكر المقدسي البشاري. الخضر والنبي: أما أوضح إشارة نستدل بها على أن قبة جبريل هي قبة الأرواح فتأتي من وصف ناصر خسرو لها بقوله: وعلى هذه الدكة أيضاً قبة أخرى مقامة على أربعة أعمدة من الرخام وهي مغلقة من ناحية القبلة أيضا، حيث بني محراب جميل، وتسمى هذه القبة قبة جبريل عليه السلام، وليس فيها فرش، بل إن أرضها من حجر سووه. ويقال: إن أعد ليركبه النبي عليه السلام ليلة المعراج ومن كل ما سبق يظهر: أولا : أنّ القبة قريبة من قبة المعراج كما يشير قول خسرو ثانيا: ذكر خسرو إنّ قبة جبريل تقوم فوق قطعة من الصخر المسوّى، حيث تم نحت صخر الجبل الطبيعي وتسويته ، ثمّ بُنيت فوقه القبة بما يتطابق مع حال قبة الأرواح. فكل صخرة ظاهرة من جبل بيت المقدس، بني حولها مقام، فمن غير المعقول أن توجد صخرة كبيرة بجوار قبة الصخرة وتبقى حتى الفترة العثمانية دون أن ترتبط بقدسية معينة، ويُبنى عليها مقام. أما فيما يتعلق باختلاف التسميّة، فإنّ لقب جبريل عليه السلام، هو الروح الأمين فيبدو أن القبة سميت أيضاً «قبة الروح» ثم دُمرت القبة في الفترة الصليبية ليتسنى بناء أديرة شمال قبة الصخرة حسب وصف الرحالة الصليبيين () وعند تحرير المسجد في الفترة الأيوبية أُعيد كشف قطعة الصخر المستوية وعُرفت كمقام أو مصلى أرضي، وقد حافظ الناس على الاسم وبعد إعادة بنائها في الفترة العثمانية أطلق عليها اسم قبة الأرواح دون معرفة أصل التسمية.

قبة موسى

أنشأها الملك الصالح أيوب سنة 647 هـ / 1249 م كما يظهر في النقش الموجود فوق الباب، ويعتبر الصالح أيوب أخر ملوك الأيوبيين والمحرّر الثاني للقدس من الصليبيين ومن السخرية أنّ والده الملك الكامل هو مَنْ سلّم القدس للصليبين، فيما عرف بـ (اتفاقية يافا) لذا تعتبر القبة آخر ما بناه الأيوبيون في المسجد. وتتكوّن القبة من غرفة مربعة (٧م ۷xم)، فُتح في كل ضلع نافذتان ولاحقاً تم إغلاق النافذتين الشماليتين (بجوار الباب). تقوم القبة على رقبة مثمنة تعتبر حلقة وصل بين شكل المبنى المربع والقبة الدائرية مما يضفي جمالا وراحة للعين وهو ما اشتهرت به القباب الأيوبية، ويوجد في الجهة الجنوبية محراب تبرز حنيته للخارج. أما عن تسميتها بقبة موسى فيحتمل أنّ الأمير موسى بن حسن الهدباني قد استخدمها عند بنائه للرواق الغربي الممتد من باب السلسلة حتى باب المغاربة عام 737هـ/ 1337 م، ثم عُرفت باسمه، حيثُ نقل لنا الرحالة ابن فضل الله العمري هذه التسمية عام 746هـ / 1345م . وسبب آخر للتسمية: ربّما أراد نجم الدين أيوب آخر ملوك الأيوبين أن يتشبه بأول ملوك الأيوبيين ( صلاح الدين) في تشبيه نفسه بالنبي موسى عليه السّلام، واستخدم القاضي مجيرا الدين الحنبلي قبة العقد جلسات القضاء في قبة موسى أواخر الفترة المملوكية . وتستخدم القبة الآن لتدريس تجويد القرآن الكريم (حيث أُنشئت فيها أول دار لتدريس القرآن وتجويده في فلسطين في العصر الحديث) لذا، أصبحت تعرف القبة بدار القرآن.

قبة الخضر الفترة الأيوبية او المملوكية - تجديد عثماني

تقع في الزاوية الشمالية الغربية لصحن الصخرة بالقرب من الدرج. تاريخ القبة: رغم الاعتقادات السائدة ان القبة تعود للفترة العثمانية إلا أنني أعتقد أنها تعود للفترة المملوكيّة أو الأيوبية وذلك للشهادات التاريخية التالية: يقول ابن فضل الله العمري - عام 746هـ / 1345م، (الفترة المملوكية): انها مسطبة تعلوها قبة يصلي عليها المبلغون في الصلوات الخمس في الزاوية الشمالية الغربية، وهذا ينطبق على قبة الخضر ذلك أنّ موقعها مناسب لتبليغ الصلاة. كما قال شمس الدين السيوطي في وصف قباب صحن الصخرة ... والذي أقول أن ليس في المسجد الأقصى وراء قبة المعراج اليوم إلا قبتين إحداها على طرف سطح الصخرة من جهة الغرب عن يمين السلم الشمالي الواصل الى طرف سطح الصخرة الغربي، وأظنها اليوم بيد خدام المسجد وينتفع بها» إن وصف العمري و السيوطي ينطبق على قبة الخضر - وان لم يُسمها - ما يشير إلى وجود القبة في الفترة المملوكية. وصف القبة : هي قبة صغيرة تقوم على ستة أعمدة من الرخام تحمل قبة حجرية صغيرة مكسوة بصفائح الرصاص، طول كل ضلع (87سم) وتقوم القبة فوق مسطبة صغيرة (1925م) ترتفع عن أرضية صحن قبة الصخرة بحوالي نصف متر. وعلى المسطبة تحت القبة يوجد محراب أرضي يتسع لصلاة المبلغ الذي ذكره العمري. سميت القبة نسبةً إلى زاوية الخضر التي تقع تحتها والتي اتخذت موقعها الحالي منذ الفترة الأيوبية.

قبة المعراج

تفاصيل شكل المعلم: والقبة عبارة عن مبنى صغير ثماني الأضلاع، جدرانه مغلقة بألواح من الرخام الأبيض، وله محراب واحد جهة الجنوب، وباب جهة الشمال، ويقوم على ثلاثين عمودا، وتعلوه قبة مغطاة بصفائح من الرصاص. وتتميز هذه القبة بوجود قبة أخرى صغيرة فوقها، بما يشبه التاج فوق رأسها.

قبة سليمان (الفترة الإسلامية المبكرة - جددت في الفترة الايوبية)

تقع شمال المسجد، بالقرب من باب شرف الأنبياء (باب الملك فيصل) يحيط بها حقل من أشجار الزيتون وهي بناء مثمّن بداخله صخرة طبيعية ثابتة لذلك أسماها بعض المؤرخين قبة الصخرة الصغرى، يذكر المؤرخ المقدسي مجير الدين الحنبلي أن القبة من بناء الأمويين، أن القبة القديمة هدمت وأعيد بناؤها بعد التحرير الأيوبي. ويبدو حيث تتشابه من ناحية معمارية مع قبة المعراج الأيوبية. وصف القبة: يحمل القبة أربعة وعشرون عمود رخام وتمتاز بتصميم فريد حيث إنه في كل واجهة يوجد قوس يشبه عقد باب حُوّل إلى نافذة، وفوق كل قوس توجد نافذة صغيرة تشبه المحراب، وبذلك يكون عدد النوافذ ست عشرةً نافذةً. تتشابه قبة سليمان وقبة المعراج في الشكل المثمن والأقواس (العقود) التي تحولت إلى نوافذ، إلّا أنّ أعمدة الرخام التي تحمل العقود في قبة سليمان، لا تظهر من الخارج، كما أنّ قبة سليمان لا تعلوها قبة صغيرة مثل قبة المعراج. تقوم القبة على بناء مثمّن طول ضلعه (٢,٤م) فوق مسطبة بابها في الجهة الشمالية يقابله محراب.

قبة يوسف (الفترة العثمانية)

تقع القبة في جنوب صحن قبة الصخرة ويحدها منبر برهان الدين من الشرق والقبة التحوية من الغرب ويعود بناؤها إلى العهد العثماني عام 1092 هـ - 1681 م. سميت القبة بقية يوسف تيمناً وتذكاراً ليوسف وسف بن أيوب المعروف بالناصر صلاح الدين الأيوبي. وصف القبة: تقوم هذه القبة على بناء أبعاده (3.5x2.8م) تتألف قاعدته من عمودين رخاميين رشيقين وجدار في ناحية القبلة، فهي قبة صغيرة مفتوحة من ثلاث جهات ومغلقة من جهة القبلة. وضع في جدار القبة لوحة نقش أيوبية كبيرة تؤرخ لبناء صلاح الدين لسور القدس وخندق حوله. ويبدو أنّ العثمانيين عندما أعادوا بناء سور القدس المتهدم وجدوا لوحة تعود للأيوبيين تشير إلى بناء السور والخندق، لذا أمر يوسف آغا أن تبنى قبة تذكارية ويوضع فيها النقش تكريما لذكرى تحرير صلاح الدين الايوبي للقدس وفي مقدمة القبة (فوق العقد) هناك نقشان صغيران أحدهما باللغة العثمانية والآخر بالعربية يذكر أن الحاج علي قام ببناء القبة بأمر من يوسف آغا وأهدى الثواب ليوسف صلاح الدين.

قبة محراب النبي (الفترة الإسلامية المبكرة - جددت في الفترة العثمانية)

تقع بين قبة الصخرة وقبة المعراج وتسمى أيضا قبة محراب النبي حيث إنها تحيط بمحراب أرضي يذكرنا بصلاة النبي محمد ﷺ بالأنبياء في رحلة الإسراء. وهي قبة قديمة يعود تأسيسها للعصر الأموي أو العباسي حيث ذكر كل من ابن عبد ربه وابن الفقيه وجود قبتين صغيرتين إلى يمين الصخرة إحداها تسمّى: قبة النبي. العصر المملوكي: يذكر المؤرخ مجير الدين (900 هـ / 1495) تحت عنوان مقام النبي عليه السلام: ويقال: إنّه كان الى جانب قبة المعراج في صحن الصخرة، قبة لطيفة، فلما بُلّط صحن المسجد أزيلت القبة وجعل مكانها محراب لطيف مخطوط في الارض بالرخام الأحمر. العصر العثماني: جَدّد صاحب لواء غزة والقدس محمد بك (عام 945ه - 1538 م زمن السلطان العثماني سليمان القانوني ( المحراب الأرضي، كما يُظهر النقش في مقدمة المحراب، جددت القبة مرة ثانية فوق المحراب بأمر الأمير فروخ بك بن عبد الله سنة 1017ه - 1608 م. وصف القبة: تقوم القبة على ثمانية أعمدة رخامية، طول ضلعها (11م) تعلوها ثمانية عقود مدببة وهي تشبه قبة الأرواح في بنائها حيث يعود بناء كل منهما إلى بداية الحقية العثمانية في القدس. ويوجد تحت القبة محراب أرضي محاط بجدار منخفض. القبة النحوية (الفترة الأيوبية): (من أسمائها ايضاً: المدرسة النَّحْويّة والمعظميّة) تقع القبة النحوية في الطرف الجنوبي الغربي لصحن قبة الصخرة ويعود تاريخ تشييدها حسب ما ورد في لوحة النقش المثبتة على رقبة القبة من الداخل إلى العهد الأيوبي، على يد الأمير حسام الدين أبي سعد قيماز، والي القدس، في عهد الملك المعظم عيسى الأيوبي عام 604ه – 1207م، وذلك لتكون مدرسة متخصصة بتعليم العلوم اللغوية من صرف ونحو إضافة للقراءات السبع للقرآن الكريم. حيث قام الأيوبيون بتوسعة صحنا الصخرة تُجاءَ الغرب مسافة 18 متراً ما أتاح لهم مساحة كافية لإنشاء المدرسة. تتكوّن المدرسة من طابقين: الطابق السفلي وهو رواق طوله حوالي ثلاثين مترا أسفل صحن الصخرة (منه عشرون متراً بناء أيوبي وعشرة امتار تعود للبناء الأموي للصحن) سمّي الرواق حسب رواية العمري 746ه / 1345م بالرّواق المعظمي (نسبة للمعظم عيسى) واستخدم كمخزن، كما وجد فيه بئر لتخزين الزيت، وفي أوقات أخرى استعمل كمصلى للحنابلة. أما الطابق العلوي فطوله حوالي خمسة وعشرين متراً، ويتكون من ثلاث غرف متصلة، حيث تقوم القبة الكبرى فوق الغرفة الغربية، بينما توجد قبة أخرى أقل أصحاب ارتفاعاً فوق الغرفة الشرقية، وللمدرسة مدخل رئيس يقع في واجهتها الشمالية يمتاز بأعمدته الرخامية الملتفّة او المثعبنة (الأعمدة تلتف على بعضها كالثعابين). سميت بالقبة النحوية لشغف المعظم عيسى وحبه للغة العربية ، كما سميت أيضا بالمدرسة المعظمية وقد أوقفها المعظم عيسى للدارسين من المذهب الحنفي. قال العمري في وصف القبة النحوية: "ورتب الملك المعظم لها إماما مفردا يصلي الصلوات الخمس، ورتب بها خمسة وعشرين نفراً من طلبة النحو وشيخا لهم، وشرط أن يكونوا حنفية (أي من المذهب الحنفي من جملة طلبة مدرسته التي خارج الحرم ووقف على ذلك قرية تسمى بيت لقيا، من عمل القدس الشريف وعلى سقفها مكتوب أنه اهتم بعمارة ذلك في سنة ثمان وستمائة». مثلت المدرسة منارةً لتدريس علوم اللغة والنحو منذ تأسيسها حتى العصر العثماني. وكان أول من تولى التدريس بها الشيخ شمس الدين بن رزين البعلبكي. تحولت القبة النحوية إلى مكتبة إبان الاحتلال البريطاني، وتستعمل اليوم كمقر لمحكمة الاستئناف الشرعية، وفي طابقها السفلي يوجد أرشيف المحكمة. وقد حماها هذا الاستعمال من أخطار الاحتلال، حيث إنها تشرف بشكل واضح على صحن الصخرة والمصلى القبلي كما تشرف على بابي المغاربة والسلسلة. ولذلك تعتبر نقطة ساخنة عند وقوع اعتداءات صهيونية على المسجد الأقصى المبارك، كما حدث في انتفاضة الأقصى عام 1421ه / 2000م، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى من باب السلسلة، وسيطروا على القبة النحوية، ومن ثم سيطروا على الجهة الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى المبارك، وقتلوا شهيدا عند باب المغاربة، وقد استشهد 5 مصلين برصاص الاحتلال في ذلك اليوم، فضلا عن إصابة العشرات.

القبة النحوية

القبة والمدرسة النحوية لأنه تم إنشاؤها لتكون مدرسة متخصصة في العلوم اللغوية من صرف ونحو، إضافة إلى القراءات السبعة للقرآن الكريم. المدرسة المعظمية نسبة إلى المعظم عيسى الذي قام بوقفها للدارسين من أصحاب المذهب الحنفي تقع غرب المسجد الأقصى، مقابل باب السلسلة في الطرف الجنوبي الغربي لصحن القبة. أنشأها الملك شرف الدين أبو المنصور عيسى الأيوبي، على يد الأمير حسام الدين أبي معد قمباز .604هـ - 1207م - في الفترة الأيوبية هي عبارة عن مبنى مكون من طابقين: الطابق السفلي هو عبارة عن رواق طوله 30 متر تم استخدامه كمخزن للزيت وفي بعض الأوقات كمصلى للحنابلة. الطابق العلوي يتكون من 3 غرف متصلة معاً، حيث تحتوي الغرفة الغربية على القبة الكبرى وتحتوي الغرفة الشرقية على قبة أخرى أقل ارتفاعا الأولى كما أن لها مدخل رئيسي يقع في واجهتها الشمالية، ويمتاز بأعمدته الرخامية الملتفة والمثعبنة. تحولت القبة النحوية في عهد الإحتلال البريطاني إلى مكتبة، واليوم هي عبارة عن مقر لمحكمة الاستئناف الشرعية والتابعة للأردن. ويطلق عليها في يومنا هذا مكتب القائم بأعمال قاضي القضاة. ومن فضائل تغيير استخدام القبة النحوية من مدرسة للغة العربية إلى محكمة، أنها أصبحت محمية من أخطار الاحتلال، وذلك لأنها تشرف على حائط البراق من داخل الأقصى، وأيضا على باب المغاربة وباب السلسلة، لذا فهي تعد نقطة ساخنة عند وقوع اعتداءات صهيونية على المسجد الأقصى المبارك. حدث اقتحام الصهاينة على المسجد الأقصى في تاريخ 30-6-2000 م، فقاموا باقتحام القبة النحوية أولاً، القبة والمدرسة النحوية بُنيت لتكون مدرسة متخصصة في العلوم اللغوية من صرف ونحو وبالإضافة إلى القراءات السبعة للقرآن الكريم.

قبة يوسف آغا (الفترة العثمانية)

تقع هذه القبة في الجهة الجنوبية الغربية لساحة المسجد الأقصى بين المتحف الإسلامي والمصلى القبلي، مبناها مربع الشكل (5مx5م)، تم بناؤها في الفترة العثمانية، في عهد السلطان محمد الرابع، على يد والي القدس يوسف آغا في سنة 1092ه / 1681م بإشراف الحاج علي، وذلك حسب ما ورد في النقشين الموجودين في واجهتها. والقبة مفتوحة من جهاتها الثلاث ومغلقة بمحراب من الجهة الجنوبية، لتوفّر الظل للمصلين في محرابها، استعملت في العصر الحديث كمكتب للاستعلامات السياحية للمسجد الأقصى. أما اليوم فتستخدم كمخزن لأغراض المسجد.

قبة عشاق النبي عليه السلام: (الفترة الإسلامية المبكرة - جددت في الفترة العثمانية)

وتسمى أيضا إيوان السلطان محمود، تقع قبة عشاق النبي ﷺ في الجهة الشمالية للمسجد بجانب الطريق الموصل إلى باب شرف الأنبياء وهي قبة قديمة التأسيس، يعود تاريخ البناء الحالي إلى عام 1233ه – 1817م في عهد السلطان العثماني محمود الثاني كما يفيد النقش على الواجهة الشمالية الغربية، ولهذا تعرف باسم إيوان السلطان محمود. ذكر الرحالة ناصر خسرو في زيارته للمسجد الأقصى (عام 1438 هـ / 1047م ) وجود قبة تسمى قبة يعقوب في موقع القبة نفسه وذكر وجود جماعة من المتصوفة تسكن قرب باب المسجد، في العصر المملوكي أقيمت مدرسة الدودارية عند باب شرف الأنبياء من الخارج وكانت مسكناً للمتصوفة. حيث اعتاد بعض شيوخ الصوفية الاجتماع للذكر تحت القبة قديما وحديثا، لذا، اشتهرت بين الناس باسم «قبة عشاق النبي». وصف القبة: هي مبنى مربع الشكل طول ضلعه ثمانية أمتار ونصف المتر، قائم على أربع دعائم ركنية تحمل أربعة عقود مدبّبة تعلوها قبة ضحلة والمبنى مفتوح الجوانب، وبه محراب حجري مجوّف جميل (أقدم من بناء القبة) في وسط الجهة الجنوبية. ويصعد إلى صحن هذه القبة من خلال ثلاث درجات من الجهتين الغربية والشرقية، وأرضيتها مبلطة بالحجر، وعلى حوافها الأربع أعمدة نائمة ( أفقية) يبدو أنّها وضعت في زمن متأخر كمقاعد.

قبة الشيخ الخليلي (الفترة العثمانية)

وتسمى أيضاً الزاوية المحمدية وقبة بخ بخ، تقع قبة الشيخ الخليلي في الصخرة إلى الشمال الغربي من قبة الصخرة، وتفصل بينهما قبتا النبي والمعراج. يعود تاريخ تشيدها إلى العهد العثماني عام 1112 هـ / 1700م، ويوجد نقش هو عدة أبيات شعرية فوق مدخل القبة. يشير إحدى الأبيات الى تاريخ بناء القبة تبعاً لحساب الجمل: «محمد له المنا تأريخها».......«قلنا أدخلوها بسلام امنين» وقد اشتهر في العصر العثماني التأريخ باستخدام الكلمات والأشعار والذي يعرف بحساب الجمل (أبجد هوز ) حيث إنّ الألف تساوي 1 والباء 2 والكاف 20 فبالتالي يكون مجموع أرقام الجملة تأريخها قلنا ادخلوها بسلام آمنين يساوي 1112 هـ / 1700 م). وهذه القبة أنشأها محافظ القدس العثماني محمد بك واستخدمت كمدرسة ثم درس فيها قاضي الشافعية بالقدس الشيخ محمد الخليلي وأوقف عليها من أملاكه من أجل الإنفاق عليها عام 1139 هـ - 1726 م فعرفت باسمه ... وصف القبة: القبة هي مبنى مربع، تعلوه قبة ضحلة على الطراز العثماني، وفي كل واجهة نافذتان. ويوجد بداخل هذه القبة من جهة القبلة محراب تمت زخرفته بالفسيفساء من قبل لجنة الإعمار، وتحت مبنى قبة الخليلي توجد غرفة سفلية استخدمها المتصوفة كخلوة للتعبد إلا أنها غير مستعملة حاليا، حيث يتوصل إليها من خلال سلم حجري من داخل القبة، وقد تم وضع سجاد فوق باب الغرفة السفلية وهي غير مفتوحة للزيارة.

مهد عيسى / قبة النّبي عيسى

(الفترة الفاطمية - جددت في الفترة الأيوبية والعثمانية) يقع مهد عيسى والمسمى ايضا قبة النبي عيسى عند الزاوية الجنوبية الشرقية للمصلى المرواني بلصق سور المسجد الأقصى، وتم تشييدها على الأغلب في الفترة الفاطمية لتخليد ذكرى مولد النبي عيسى عليه السلام ، فأقدم ذكر للموقع يعود للرحالة ناصر خسرو عام 483ه / 1047م. وفي غرفة مستطيلة، تنخفض حوالي ستة أمتار عن مستوى المسجد، ينزل إليها بدَرَج من خلال بوابة صغيرة فوق سطح المصلى المرواني حيث كان هذا المدخل هو الوحيد للمصلى المرواني قبل ترميمه وفتح البوابات الإضافية. يوجد داخل الغرفة محراب أرضي (والذي يسمى مهد عيسى). وفوق المحراب توجد قبة مزخرفة. وثلاثة محاريب في الجهة القبلية. تم تجديد مهد عيسى في الفترة الأيوبية والمملوكية والعثمانية.

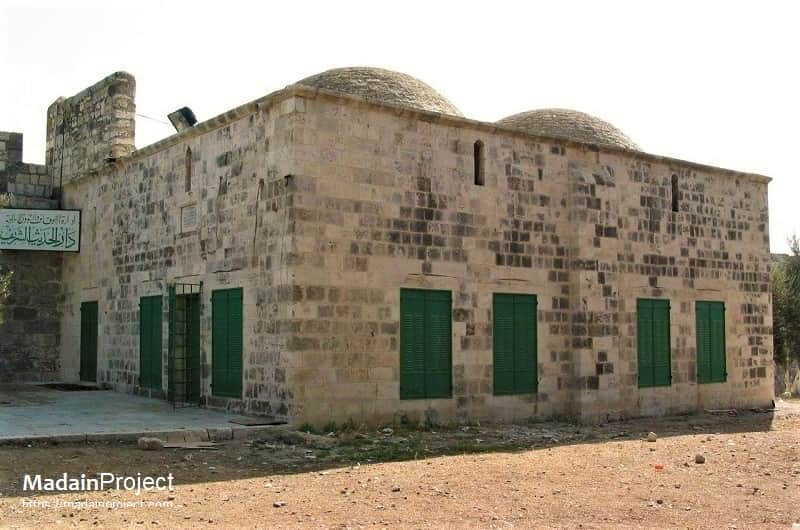

قبة دار الحديث (الفترة العثمانية)

تقع ملاصقة للسور الشرقي للمسجد بين بابي الرحمة والأسباط وهي تتكون من غرفة كبيره تعلوها قبتان أن بناء القبة يعود للعصر العثماني بسب نمط القبة الضحلة الذي اشتهرت به المباني العثمانية، كما أن أول ذكر لها من الرحالة يعود للقرن السابع عشر الميلادي (حيث ذكرها كل من العياشي والنابلسي، باسم قبة كرسي سليمان عليه السلام). اشتهرت القبة باسم كرسي سليمان عليه السلام، في الفترة العثمانية ( أما في الفترة الملوكية وما سبقها فكان وصف كرسي سليمان يطلق على قبة سليمان قرب باب شرف الأنبياء) ويوجد في الغرفة في الجهة الشرقية مقام حجري ضخم طول 9.5م وارتفاعه متران. وقد نقشت عليه الآيات التالية : إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم » أَلا تَعْلُوا عَان وأتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلاً أَفْتُونى فى أمرى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ ، قَالُوا نحْنُ أُولُوا قُوَّة وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيد وَالأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرينَ [النمل:30-33] ملاحظة : إن تسمية الموقع قديما باسم كرسي سليمان، إنما هو من قبيل تكريم النبي سليمان عليه السلام ومحاوله تجسيد الآيات التي تتكلم عن الأنبياء من خلال معالم ملموسة وليس بالضرورة أن كرسي سليمان عليه السلام كان في هذا المكان، ويعزز ذلك أن تعيين موقع كرسي سليمان تغير عبر الزمن يشابهه في ذلك محراب زكريا - الذي كان يطلق على موقع شمال المسجد وهو اليوم يقع داخل المصلى القبلي شرفاء منذ عام 1402ه / 1982م أنشئت دار الحديث الشريف واتخذت من الموقع مقراً وأصبحت القبة تعرف بدار الحديث.